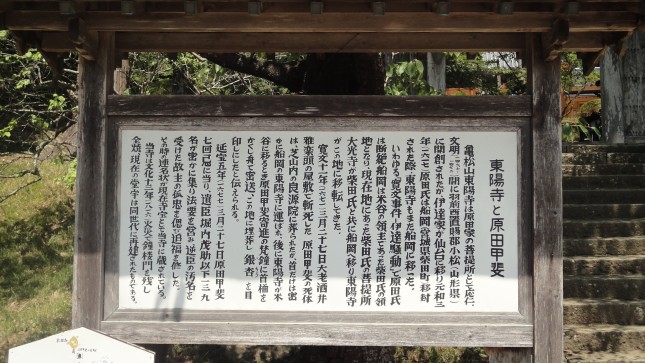

創建=応仁二年 開山=九皐宥鶴禅師

開基=原田氏(名不詳)境内面積一六四一坪 諸堂概要=本堂八一坪、庫裡七四坪、楼門、山門、鐘楼、開山堂、薬師堂等、本尊=釋迦牟尼佛、宝物=原田甲斐七回忌供養連名状、有名人の墓碑=原田甲斐供養碑、本寺=瑞龍院、山形県西置賜郡白鷹町高玉、末寺=常光寺、円竜寺、恵林寺、長照院以上柴田町。

亀松山 東陽寺は伊達家譜代の重臣である原田氏の菩提寺である。天授二年(一三七六)伊達家が伊達郡(福島県)より米沢に治府を移した時原田氏は小松(山形県東置賜郡川西町上小松)に原田城を築いて居住し、応仁二年(一四六八)小松に菩提所として東陽寺を創建し、山号を亀松山と名付けた。後土御門天皇の準勅願所である瑞龍院(伊達持宗公の創建、東陽寺の本寺)の二世実庵祥参禅師門下の高弟の五哲の中の第二哲の九皐宥鶴禅師を請して御開山とした。

天正十九年(一五九一)伊達政宗公は秀吉公の命によって岩出山に移封となり大瓜の館主となった。原田氏は大瓜に移住せず岩出山に住んだようである。更に慶長七年(一六〇二)政宗公が仙台青葉城に移る事となり、原田氏は元和三年(一六一七)船岡の領主となって東陽寺はこの年小松より船岡に移った。

船岡に移り原田氏十九代甲斐宗輔に至り寛文事件、所謂伊達騒動がおき寛文十一年(一六七一)原田氏はその犠牲となって断絶した。船岡は米谷の領主であった柴田氏の領する所となり、東陽寺は柴田氏の旧領米谷に移転したのである。

東陽寺二十四世代の文化十三年(一八一六)火災によって原田氏に関する文献、什物等は消失してしまったと思われる。

同世代において再建を始め現在にいたるまで改修保存に努めている。

原田甲斐寄進の梵鐘(寺宝)

原田甲斐が船岡の領主であり、伊達藩の奉行(家老)職を勤めていた寛文六年(一六六六)先祖の供養の為に寄進したものである。

寛文事件で原田氏は断絶となったが、東陽寺が米谷に移転の時、梵鐘の中に甲斐の首をかくし船で密送したと伝えられている。

本堂前方の鐘楼門に架せられ撞いた事がなく、鳴らずの鐘、又撞かずの鐘といっていた。寺宝としての梵鐘であったが太平洋戦争で昭和十八年十一月二十六日強制的に供出させ られ、秋田県小坂鉱山に送られた。

昭和四十年篤志によって復元寄進され又、檀信徒一同鐘楼堂を新築し鐘には当時の住職十七世一無尊廓和尚の序と銘が刻まれて旧の如く復元され重量一四〇貫である。鐘楼門は約三百年前に建築されたものである。

原田甲斐の墓(首塚)と銀杏(県文化財)

寛文十一年(一六七一)三月二七日江戸幕府の老中酒井雅楽邸において評定が開かれた。甲斐は訴人である伊達安芸を斬り、柴田外記や酒井の家臣等と斬り合いとなり斬死し外記も間もなく絶命した。甲斐の死骸は芝の良源院に運ばれ家臣は甲斐の首をもって急ぎ船岡に帰り東陽寺に埋葬した。六月九日に至って処罰は事のほかきびしく幕府の命によって原田氏は断絶となった。

その後東陽寺は米谷に移り甲斐の寄進した梵鐘に首をかくし船を使い阿武隈川を下り、北上川を上って密送し、この地に葬り銀杏の木を墓の目じるしにした。通称原田甲斐の首塚といわれている。

延宝七年(一六七九)甲斐の死後九年目に二十九名により供養碑が建立されたが、刻まれている人名は偽名である。未だ逆臣と言われている時であったから世を憚っての事と思われる。銀杏の木は今では樹高五十米余、周囲八米の大銀杏になっている。

原田甲斐七回忌追福連名状(寺宝)

延宝五年(一六七七)三月二七日は七回忌の命日であり、此の日、甲斐の旧臣や町人等一三九名がひそかに東陽寺に集まり無残にも断絶となった旧主人の法要をいとなみ主人の冥福を祈った。

原田甲斐の法名(寺宝)

原田甲斐が逆臣とされたことから法名はなかったが、昭和三年五月十八・十九日の両日東陽寺で大法要が営まれ、大本山永平寺貫首北野元峰禅師を拝請し親しく法要の導師を務められ甲斐の為に「天真院泰道玄徳居士」と法名をおくられた。

禅師の親筆を一軸として保存している。

薬師堂

=東陽寺境内より西へ百米位の地に八百年.九百年前に瑠璃光山薬師寺があり後荒廃し小庵に本尊薬師如来をまつる。

米渓が泉

=本堂後方岩山より湧出する泉にて住古この泉より白米を食する僧等がおり里人奇瑞の事と地名の「前谷」を「米谷」と改めた。米谷の地名由来の泉である。

| 歴代住職 | ||

| 開山 | 九皐宥鶴(文明四・三・十八) | |

| 二世 | 秋翁祥春(延徳二・七・一) | |

| 三世 | 覚林正文(永正三・十二・十五常光寺開山) | |

| 四世 | 東菴恵旭(大永二・十一・十九) | |

| 五世 | 朝山慈繁(天文十・三・二四) | |

| 六世 | 一翁存鴞 (天文二三・九・二五) | |

| 七世 | 芝應積蘭(元亀二・十一・五) | |

| 八世 | 中興一應良鶴(慶長九・四・三) | |

| 九世 | 大器永達(元和二・二・六円龍寺開山) | |

| 十世 | 一慶磨菊(寛永二・八・十三) | |

| 十一世 | 用山全應(寛永九・十・六恵林寺開山) | |

| 十二世 | 快南存祐(寛永十八・七・十八) | |

| 十三世 | 物堂正逸(正保四・八・二十) | |

| 十四世 | 寳山存貞(承応三・五・十九長照院開山) | |

| 十五世 | 観応恕察(寛文二・四・十七) | |

| 十六世 | ||

| 十七世 | 一無尊廓(延宝八・二・十一) | |

| 十八世 | 證眼藝頓(元禄十二・十一・二八) | |

| 十九世 | 三嶺頓洲(正徳三・十二・六) | |

| 二十世 | 学山博秀(宝暦九・二・二三) | |

| 二十一世 | 白翁寿山(安永四・六・十八) | |

| 二十二世 | 中興長安天玖(文化八・五・十三) | |

| 二十三世 | 天明恵博(文化八・六・二九) | |

| 二十四世 | 霊林天昶(安政四・一・六) | |

| 二十五世 | 恵音天然(不祥) | |

| 二十六世 | 佛山孝道(不詳) | |

| 二十七世 | 本光良瑞(明治十一・五・三一) | |

| 二十八世 | 中興達道文禅(大正十一・三・二九) | |

| 二十九世 | 重興真海文修(昭和三十七・五・二二) | |

| 三十世 | 重興法海一舟(昭和五四・八・十二) | |

| 三十一世現住 | 寿海英人 | |

(2010年04月10日 投稿)